「花プロジェクト」(正式名称:みんなで育てる花いっぱいプロジェクト)とは2005年から大阪府が推進している事業で、子どもたちが育てた花の苗を通して、人々の結びつきや地域の結束力を固めることで地域力の再生を図るとともに、都市緑化を推進することで、緑豊かなまちづくりが始まることを目指しています。

本来は大阪府が3年間、小学校や中学校などに土と種や苗等の資材を支給し、技術支援を行う事業です。

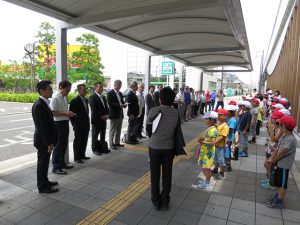

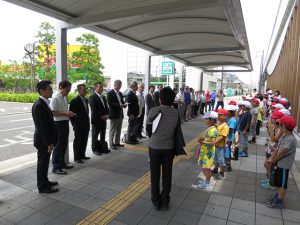

東大阪ロータリークラブは2008-09年度5月27日に職業奉仕委員会の出前授業として大阪府八尾土木事務所、竹中庭園緑化の協力のもとに太平寺小学校で花の苗を育て、JR長瀬駅前に植樹したのを初回に、現在は下記の4校で実施しています。

太平寺小学校(2008-2009年度~) 年2回:JR長瀬駅前

岩田西小学校(2010-2011年度~) 年1回:あじさい公園

菱屋西小学校(2012-2013年度~) 年2回:地元商店会

高井田東小学校(2013-2014年度~)年2回:JR河内永和駅前

高井田東小学校(2013-2014年度~)年2回:JR河内永和駅前

プロジェクトの流れ

プロジェクトの流れ

- 土と種や苗、育苗ポットなど花の育成に必要な資材を提供します。

(春は種から、秋は苗から育成する資材です)

- 学校内で子どもたちが花を育てます

(園芸専門事業者のスタッフが種まきから苗の育成を指導します)

- 育てた花は学校内の緑化や駅前などの緑化に活用します。

(自治会など地域の方々に育てた花の管理をお願いします) .

.

「花プロジェクト」は出前授業の一環として始まりましたが、地域社会への奉仕と青少年育成に効果的であることから2014-2015年度に職業奉仕委員会から社会奉仕委員会へ移管しました。

また、当クラブでは、継続事業について惰性で行わないようにするために、必ず3年毎に見直しを行い、継続の可否を判定しています。

2015-2016年度に太平寺小学校と岩田西小学校が事業の見直し時期となり、新たな試みとして当クラブの代わりに地域社会から土と種や苗などの資材提供者を捜したところ、それぞれの学校に複数の協力者が見つかり、当クラブは資材提供の立場から小学校・育成指導者・資材提供者を結ぶコーディネーターとしての立場となり、新体制でプロジェクトを継続することができるようになりました。

2016-2017年度は高井田東小学校が見直し時期となりましたが、新たな資材提供者を見つけることができました。

また、菱屋西小学校は学校再編により、桜橋小学校として再スタートしたことから、引き続き当クラブが資材提供を行う事になりました。

この奉仕プロジェクトの特徴は、大阪府が実施するプロジェクトに協力する事から始まり、その後、当クラブが中心となり地域社会の方々に資材提供による支援をお願いすることにあります。

奉仕活動は全てをロータリークラブだけで実施するのではなく、会員一人ひとりがそれぞれの得意分野において、クラブで実践した様々な奉仕活動を社会に広報し「奉仕の理想」を現実に近づけることができることにあります。

この活動が他の地域へも波及することを願います。

高井田東小学校(2013-2014年度~)年2回:JR河内永和駅前

高井田東小学校(2013-2014年度~)年2回:JR河内永和駅前

プロジェクトの流れ

プロジェクトの流れ

.

.